El día de Año Nuevo se difundieron imágenes de algunas de las celebraciones masivas llevadas a cabo en capitales como Nueva York o Madrid, comparadas con las imágenes del mismo momento, pero de veinte años atrás. Siendo prácticamente idénticos los encuadres de la cámara –la multitud congregada en Times Square o en la Plaza del Sol para recibir el año–, puede apreciarse una diferencia notoria en la energía colectiva: las demostraciones de emoción en las imágenes del 2024 son mucho más escasas y contenidas y miles de pequeñas pantallas luminosas son evidencia de lo que todos sabemos: que en la actualidad, documentar un evento es más importante que la experiencia del evento en sí o que las interacciones humanas que le dan significado.

Es difícil emitir valoraciones o diagnósticos sobre lo que ha ocurrido con la humanidad en estos años, pues solo puedo hablar desde mi propia y limitada experiencia de casi medio siglo de vida. Sin embargo, en función a ello me atrevo a afirmar que ha habido una pérdida progresiva de la confianza: en el otro, en uno mismo y en el porvenir. Y es así que el miedo creciente es el gran eje rector de la vida hoy en día, causa y consecuencia de diversas y complejas situaciones políticas, sociales, económicas y tecnológicas que repercuten en todos los ámbitos.

Se ha impuesto un ritmo de vida vertiginoso, de actividad compulsiva, cambios veloces, un sentido de urgencia, relaciones de ocasión y un consumo insaciable de objetos, información y estímulos. A pesar de vivir en aparente libertad, se ejerce el control como nunca antes en la historia de la humanidad. La educación es una herramienta de adoctrinamiento y la democracia, un instrumento de manipulación, a menudo con gobiernos que lo son en contra del voto democrático y multitudes que levantan la voz solo para ser directamente ignoradas por quienes supuestamente las representan. La sociedad se encuentra ahogada en dinámicas de ruido, distracciones y entretenimientos banales, trabajando sin descanso con el único fin de consumir más e incrementar las inmensas fortunas de una cúpula diminuta. Se evita a toda costa el silencio y, en general, cualquier situación que confronte al individuo consigo mismo, con su presente y con las interrogantes sobre la existencia y el sentido de la vida.

A menudo me cuestiono si se puede escapar de este estilo de vida impuesto y si es viable defender lo que uno hace, cree, siente y quiere, en un mundo que nos instruye acerca de lo que se debe hacer, creer, sentir y querer, muchas veces en sentido contrario de lo que es humano, justo y decente.

El arte y los artistas también están al servicio de este sistema aplastante, poderoso y voraz para el cual cada ser humano tiene valor solo en tanto que genere dinero. Las voces artísticas están silenciadas y aspiran a los privilegios derivados de pertenecer a este sistema. Se produce y se consume arte más desde la velocidad propia de la tecnología y menos desde la contemplación y los tiempos naturales del ser humano; más desde el esnobismo, la corrección política y el entretenimiento y menos desde la creación auténtica, libre y conectada con el espíritu humano. Si el arte tiene el potencial de ser un camino hacia la claridad, la humanización y el pensamiento crítico, se está convirtiendo cada vez más en un instrumento para alimentar, retroalimentar y apuntalar al propio sistema que lo drena de significado y sentido.

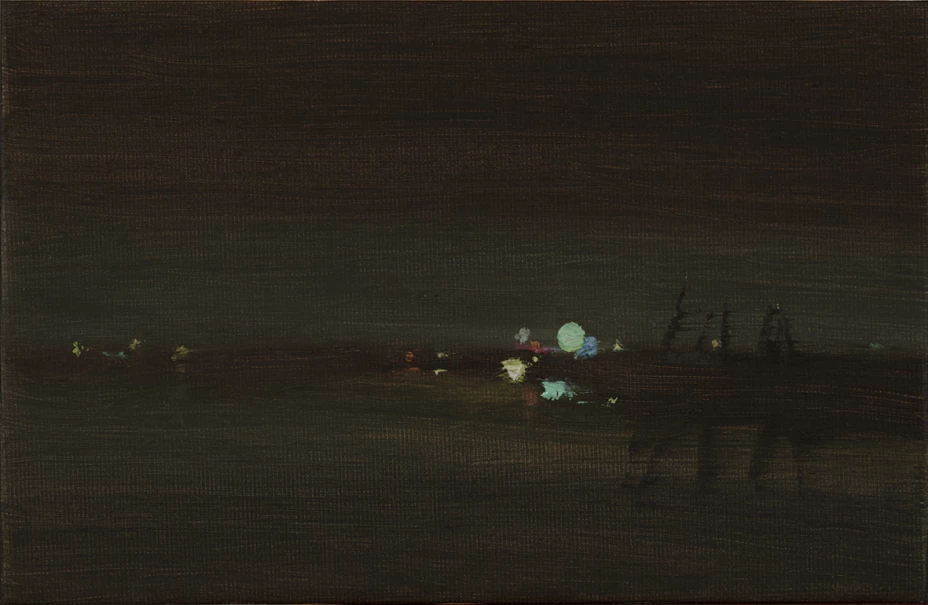

A lo largo de la historia ha habido personajes excepcionales que han defendido su libertad interior, aún teniéndolo todo en contra. Y son ellos quienes han arrojado claridad en momentos convulsionados y nebulosos, como un faro en la oscuridad. En un mundo cada vez más sometido por el miedo y plagado de imposiciones ideológicas, es crucial dejar de temer, desarrollar la capacidad de discernimiento, encontrar una voz propia, escucharla, manifestarla y defenderla, para así aspirar a una verdadera y muy necesaria transformación.